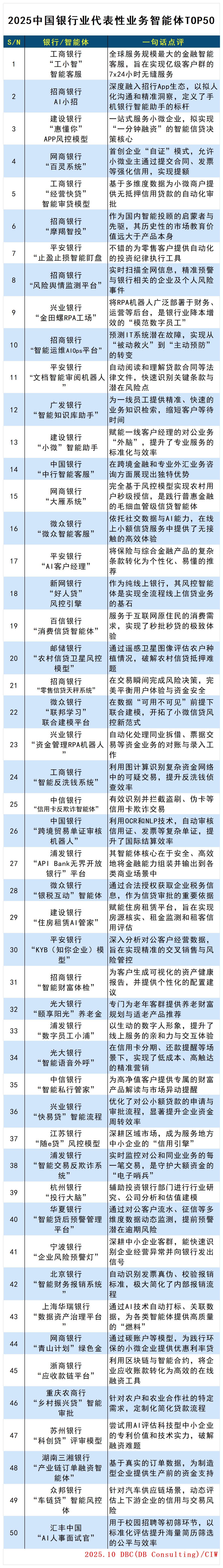

这50个案例证明了中国银行业在智能体应用上的广度和深度。它们中的佼佼者,已经从“点状尝试”进化到“线与面的融合”,成为了业务流程中不可或缺的“数字器官”,共同推动着整个行业向更智能、更高效、更普惠的方向发展。

在数字经济的浪潮下,人工智能正以前所未有的力量重塑各行各业,中国银行业亦站在这场变革的风口。银行业智能体,作为集成了自然语言处理、知识图谱与机器学习等技术的“数字员工”,正从概念走向实践,成为银行数字化转型的核心引擎。然而,其发展之路,机遇与挑战并存,如同一枚硬币的两面。

面临的挑战也是成长的烦恼,银行业智能体的发展仍面临几重亟待突破的壁垒。如“智能”不敌“智慧”,许多智能体仍停留在“脚本式”应答阶段,对复杂、多轮或带有情感的客户咨询往往力不从心。它们擅长处理标准流程,却在需要深度理解、逻辑推理和情感共鸣的“人性化”服务上捉襟见肘,导致用户体验在关键时刻“断点”。

亦如数据孤岛与知识更新滞后,银行的业务数据庞杂且分散于不同系统,形成了坚固的“数据烟囱”。智能体若无法打通并实时获取全行数据,其决策与推荐的精准度便大打折扣。同时,金融政策与产品日新月异,知识库更新一旦滞后,智能体便可能提供过时甚至错误的信息,引发风险。

再如安全与信任的“达摩克利斯之剑”,金融业的核心是信任。智能体在处理客户隐私数据和进行交易时,其数据安全、算法公平性与决策透明度备受关注。任何安全漏洞或算法偏见,都可能不仅损害客户利益,更会侵蚀银行百年积攒的信誉根基。

又如“人机协同”的融合之困,如何让智能体与银行员工无缝协作,而非简单替代,是一大管理课题。前线员工需要学会驾驭智能体作为得力助手,而后台则需要建立新的流程与管理机制,这背后是组织架构与文化的深层变革。

但发展的希望的通向未来的桥梁,尽管前路非坦途,希望的火种已然点亮,指引着清晰的发展方向。

从“工具”到“伙伴”的深度智能化,未来的银行智能体,将是具备持续学习能力的“终身学习者”。通过引入更先进的认知计算和情感计算模型,它们不仅能听懂“话”,更能读懂“心”,提供 proactive(主动式)、预测性的个性化服务,成为客户身边有温度、懂需求的金融伙伴。

打破壁垒,构建“全域智能”,银行正致力于通过建设企业级的数据中台与AI平台,彻底打通部门墙、数据岛。一个融汇了客户洞察、市场动态与风险信息的“统一大脑”,将赋能智能体做出更周全、更精准的决策,实现从“单点智能”到“全局智能”的飞跃。

构建可信人工智能的坚固底座,安全与伦理将被置于发展的首位。通过联邦学习、同态加密等技术保护数据隐私,通过算法审计和可解释AI(XAI)提升决策透明度,中国银行业有望在全球范围内率先建立起一套安全、可靠、负责任的金融智能体标准与规范。

人机共生,重塑金融服务生态,智能体并非取代人类,而是解放人类。它将接管所有重复、标准的劳动,让银行员工得以专注于更具创造性的工作——复杂的财富规划、温情的客户关怀与前瞻性的金融创新。最终,银行服务将形成“智能体处理常规,人类专注例外”的高效协同新生态。

中国银行业智能体的发展,是一场深刻的“数字迁徙”。它要求技术中注入金融的温度,反之亦然。前路虽有挑战,但每解决一个问题,便是在构建未来智慧银行的基石。期待在不久的将来,一个更智能、更安全、更具人情味的银行服务新时代,将由这些不断进化、与人共舞的智能体共同开启。

(文/地大物博)

e-Mail:lab@enet16.com